9. Oktober 2025 – 18:00 – 21:00

Das Jahr 2025 markiert 60 Jahre diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland –

ein Jubiläum, das an die spezifische historische Verantwortung Deutschlands erinnert als auch die lebendige und keinesfalls selbstverständliche Partnerschaft beider Länder würdigt. Gleichzeitig fällt dieses Jubiläum in eine Zeit tiefgreifender Verunsicherung: Die Terroranschläge der Hamas am 7. Oktober 2023 und der darauffolgende und weiterhin andauernde Krieg in Gaza haben das Verhältnis Israels und Deutschlands auf besondere Weise in den Fokus gerückt. Kaum ein Thema wird in der deutschen Öffentlichkeit derzeit mit vergleichbarer Emotionalität und Intensität debattiert. Umso mehr fordert das Jubiläum zu Reflexion und Dialog auf.

Die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum nimmt dies zum Ausgangspunkt für drei Abende im Rahmen ihrer Reihe Jüdisch-Literarisches Rondeel. In diesem Jahr treten deutsche und israelische Autor:innen in den Austausch über das, was ihr Schaffen prägt und bewegt.

Im Mittelpunkt der drei Themenabende stehen als zentrale Fragen: Was verbindet Autor:innen in beiden Ländern, was unterscheidet ihre Realitäten? Wie sehen sie einander? Welche Texte anderer Autor:innen haben das eigene Arbeiten beeinflusst? Und: Welche Rolle kann Literatur in Zeiten gesellschaftlicher Erschütterungen spielen?

Die Reihe entsteht in Kooperation mit dem Leo Baeck Institute Jerusalem.

Sie wird unterstützt von der Heinrich-Böll-Stiftung und gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

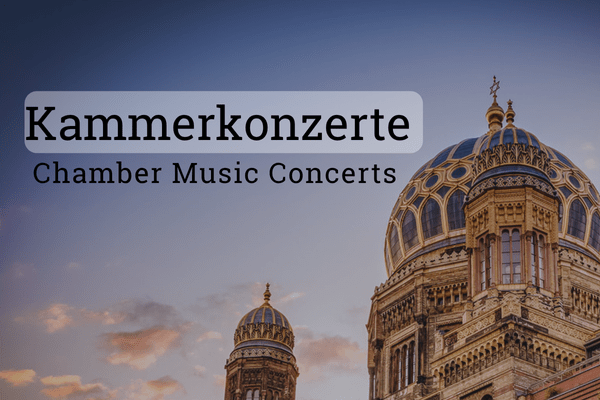

Ort:

Repräsentantensaal,

Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum

Oranienburger Straße 28-30, 10117 Berlin

Anmeldung: info@centrumjudaicum.de

Die einzelnen Themen-Abende (jeweils um 18 Uhr)

9. Oktober: Bilderwelten nach dem 7. Oktober (mit Adriana Altaras und Yirmi Pinkus)

Seit dem 7. Oktober gehen furchtbare Bilder um die Welt, Bilder vom Terrorangriff der Hamas, Bilder des Schreckens und der Verwüstung, der festgehaltenen Geiseln, Bilder des Leids und der Zerstörung in Gaza. In Tel Aviv ist eine neue Streetart entstanden, um die Erfahrungen einzufangen. Welche Bilder sieht man in Israel? Welche in Deutschland? Welche Bilder teilen wir? Welche trennen uns?

Grußwort:

Galili Shachar, Vorsitzender Leo Baeck Institute Jerusalem

Adriana Altaras, geboren in Zagreb und aufgewachsen in Deutschland, ist Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Sie arbeitet regelmäßig an bedeutenden Theatern und Opernhäusern im deutschsprachigen Raum und ist in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Mit ihren erfolgreichen Büchern – darunter der Bestseller Titos Brille (2011) – hat sie sich als Schriftstellerin einen Namen gemacht. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin.

Yirmi Pinkus ist Illustrator, Cartoonist, Autor und Associate Professor am Shenkar College of Design in Israel. Er war Mitbegründer der wegweisenden Comicgruppe Actus Tragicus und erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie den Sapir-Preis (2009) sowie den Prime Minister’s Award (2010 und erneut 2021). Bekannt wurde er unter anderem durch seinen preisgekrönten Roman-Comic Professor Fabrikant’s Historical Cabaret.

Weitere Termine:

4. November: Queere Lebenswelten in Deutschland und Israel (mit Ronya Othmann und Sharron Hass)

Jüdisch zu sein und queer bedeutet oft ein doppeltes Außenseitertum. Der wachsende Antisemitismus geht mit Homophobie einher, in Berlin und anderswo. Die jüdische Religion hat ein spannungsvolles Verhältnis zur Homosexualität. Andererseits entstehen neue Formen von Solidarität untereinander und Teilhabe mit anderen. Wir fragen nach Erfahrungen und Perspektiven.

4. Dezember: Deutsche und Juden (mit Durs Grünbein und Ofer Waldman)

Deutsch, israelisch, deutsch-jüdisch und alles dazwischen: Welche Einigkeit oder Nichteinigkeit gibt es zwischen Deutschen, Israelis und deutschen Jüdinnen/Juden über die Themen der Zeit, gerade nach dem 7. Oktober? Welche Sprachbarrieren oder tieferen Barrieren gibt es? Von welcher Geschichte sprechen wir, wie steht es um Universalismus und Partikularismus, wenn wir von „Deutschen“ und „Juden“ sprechen?

Ähnliche Veranstaltungen

-

Jüdisch-Literarisches Rondeel

4. November 2025-18:00 – 21:00

Queere Lebenswelten in Deutschland

und Israel