Jüdischer Altkleiderhandel im Scheunenviertel

Jüdischer Altkleiderhandel im Scheunenviertel Von Justine Wiedemann, Studierende der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) „Gewiss stümperte sich mein Vater als Hausierer durch. Auch das war ein Broterwerb, ich möchte sagen ein […]

Handel und Kleiderherstellung für die Konfektionsindustrie

Berlins bekannteste Nähgarngroßhandlung Josef Sand befand sich in der Grenadierstraße 25, der heutigen Almstadtstraße 2–4. Tausende Osteuropäer:innen jüdischen Glaubens flüchteten im 19. Jahrhundert in Folge von Pogromen und auf der Suche nach besseren Arbeitsmöglichkeiten nach Berlin.

Henriette Arendt und Prostitution

Henriette Arendt (1874–1922) wurde in einem gutbürgerlichen Haushalt geboren und folgte zunächst einem konventionellen Weg. Sie erhielt eine solide Ausbildung an der Höheren Töchterschule in Königsberg und einer Handelsschule in Berlin, um daraufhin eigentlich im elterlichen Handelsbetrieb mitzuarbeiten. Ihre Schulbildung schloss sie dann in den 1890er Jahren an der École Superieure in Genf ab. Doch ihr Weg führte sie bald in eine andere

Richtung.

Echos der Vergangenheit – eine Reise nach Berlin

Heritage Tourismus definiert das Reisen zu Orten von persönlicher oder familiärer Bedeutung. Diese Form des Reisens erlaubt es Menschen, ihre familiäre Historie zu erkunden, Erinnerungen zu reflektieren und eine tiefere Verbindung zu ihrer kulturellen Identität zu knüpfen. Im Kontext des Holocausts zielt dieser Tourismus darauf ab, eine intensive Beziehung zu den individuellen Geschichten, Erinnerungen und Erfahrungen der eigenen Vorfahren herzustellen, die von den Schrecken des Holocausts betroffen waren.

Geschichte der Konfektionshäuser am Beispiel vom Kaufhaus Jonass

Um die Geschichte der Konfektionshäuser in Berlin erzählen zu können, müssen wir bei den Anfängen beginnen, rund um die Altkleiderhändler:innen und Nähstuben, die sich im Scheunenviertel ansiedelten.

Die Geschichte der Konfektionsmode

Das heutige Scheunenviertel ist geprägt von kleineren Boutiquen und Modeketten. Gehen wir zurück in die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts. Es wird deutlich, dass die damalige Modelandschaft erstmals ihren großen Aufschwung erlebte.

Polizeigewalt im Scheunenviertel

Das Scheunenviertel entfaltete sich im frühen 20. Jahrhundert nicht nur als Ort politischer Unruhen, sondern auch als Brennpunkt sozialer Probleme. Eine Vielzahl von Themen wie linke Versammlungen, wachsende Armut und der Aufstieg des illegalen Handels verschmolzen in dieser Umgebung.

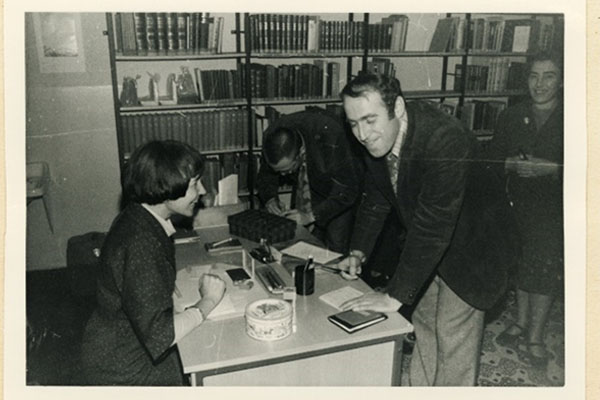

Die Spandauer Vorstadt in der DDR

Die Straßen der Spandauer Vorstadt waren in den 1920er Jahren belebt und dicht bewohnt. Damals war diese Gegend wichtiger Treffpunkt osteuropäischer jüdischer Einwander:innen. Insbesondere das Scheunenviertel und die Grenadierstraße (heute Almstadtstraße) waren Mittelpunkt des jüdischen Lebens in Berlin.

Die Mulackritze

In der engen Gasse ist es noch dunkler als die Uhrzeit gebietet, die Sonne wirft schon lange nicht mehr ihren schmalen Lichtstreifen auf die Dächer der nördlichen Straßenseite. Obwohl die meisten Häuser nur zwei bis drei Stockwerke hoch sind, wirkt die Mulackgasse so eng und gedrückt, dass sie gemeinhin nur ‚Mulackritze‘ genannt wird.