Die Spandauer Vorstadt

in der DDR

Auf der Suche nach

verschwundenen Orten und verblassten Erinnerungen

Von Daphna Haberfeldt, Lea Haak und Riccarda Luz,

Studierende der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Die Straßen der Spandauer Vorstadt waren in den 1920er Jahren belebt und dicht bewohnt. Damals war diese Gegend wichtiger Treffpunkt osteuropäischer jüdischer Einwander:innen. Insbesondere das Scheunenviertel und die Grenadierstraße (heute Almstadtstraße) waren Mittelpunkt des jüdischen Lebens in Berlin. Mit Beginn des NS-Regimes flohen viele jüdische Menschen ins Ausland oder wurden später zwangsdeportiert. In den Straßen und Häusern, die in den zwanziger Jahren noch bunt und lebhaft waren, spiegelten sich Jahrzehnte später die Spuren des Kriegs wider. Mit Gründung der DDR 1949 war die Spandauer Vorstadt vor allem durch Leerstand und Stille geprägt.[1]

Auf der Suche nach Geschichten über jüdisches Leben in Ostberlin in der DDR sind wir in unseren Recherchen auf einige Lücken und Leerstellen in der kollektiven deutschen Erinnerung gestoßen. Wir haben uns gefragt: Wie und wo hat jüdisches Leben in den ehemals stark jüdisch geprägten Gegenden Berlins nach 1949 stattgefunden? Was geschah mit den leerstehenden Gebäuden, die nach dem Zweiten Weltkrieg das (Ost-)Berliner Stadtbild prägten und zuvor Orte des Zusammenkommens für jüdische Menschen boten?

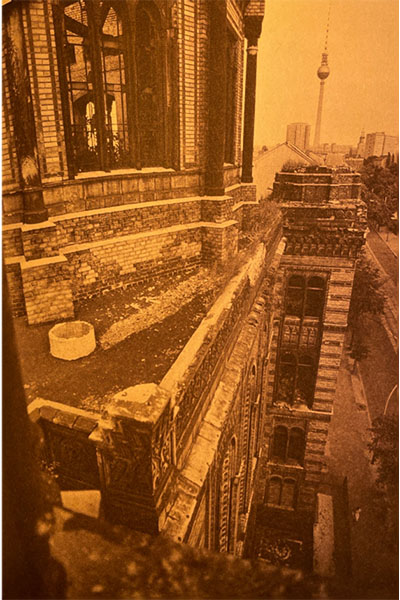

Aufgrund der jüdischen Geschichte in der Spandauer Vorstadt hat uns interessiert, was in eben dieser so wenig dokumentierten Zeit von 1949 bis 1989 noch da war. Wir haben uns auf die Suche begeben und festgestellt: Es gab weiterhin Räume in dieser Gegend, die für das jüdische Leben von Bedeutung waren. So fanden sich beispielsweise auch entlang der Oranienburger Straße (im heutigen Bezirk Berlin Mitte) Orte des jüdischen Wissens und Zusammenkommens.

[1] Vgl. R. Haubrich: Berlin Transit – Jüdische Migranten aus Osteuropa in den 1920er Jahren. Wallstein Verlag, 2012; K. H. Krüger: Im Kiez der armen Schlucker, 10. Februar 1991: https://www.spiegel.de/kultur/im-kiez-der-armen-schlucker-a-f97bd82f-0002-0001-0000-000013488580. Abgerufen am 23 August 2023; T. Lewinksy et al.: Ein anderes Land: Jüdisch in der DDR. Ch. Links Verlag, 2023.

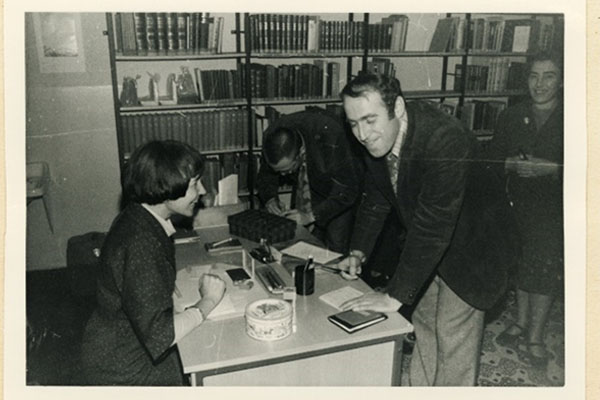

Einer der Orte, an dem sich Jüdinnen und Juden in Ostberlin regelmäßig trafen, war die ehemalige Bibliothek der Ostberliner Jüdischen Gemeinde in der Oranienburger Straße 28. Wir haben uns dazu entschieden, unsere Station in der ehemaligen Bibliothek der Ostberliner Jüdischen Gemeinde zu verankern. Sie war nicht nur ein wichtiger Ort für die Sammlung, Dokumentation und Weitergabe von Wissen über jüdische Geschichte, Kultur, Religion und Tradition, sondern auch einer der wenigen Räume des Zusammenkommens und des Austausches für jüdische Menschen in der DDR.

1902 eröffnet, musste die Bibliothek 1938 im Zuge der NS-Pogrome schließen. Ab 1939 hatten die Nationalsozialist:innen das Gebäude der Bibliothek in Beschlag genommen und die Bibliothek somit offiziell geschlossen. 1977 fand die Wiedereröffnung statt, zunächst mit einem sehr geringen Bücherbestand von 2119 Bänden. Für den Aus- und Aufbau des Bestandes wurde eine Sondergenehmigung zur Einfuhr von Literatur aus dem kapitalistischen Ausland erteilt. Seit 2002 ist die Bibliothek wieder geschlossen. Der Bücherbestand wurde zum Teil in den Westen der Stadt in die Bibliothek der Jüdischen Gemeinde in der Fasanenstraße umgelagert, zum Teil zog die Bibliothek nach Halberstadt um.[1]

Da es wenig Dokumentation zu jüdischem Leben in der DDR gibt, haben wir uns dazu entschieden, die von uns gelesenen und gehörten Geschichten in Form einer semi-fiktiven Geschichte aufzuarbeiten. Durch die Betonung individueller Erlebnisse und Perspektiven versuchen wir, den Fokus von kollektiven Narrativen auf konkrete menschliche Erfahrungen zu verlagern. Die folgende Geschichte ist fiktiv und dient der Auseinandersetzung mit dem Thema außerhalb eines akademischen Kontexts.

Ich laufe durch die Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Aus Büchern und Stadtrundgängen kenne ich viele Geschichten über die Spandauer Vorstadt – insbesondere über das Scheunenviertel rund um die Almstadtstraße. Diese Geschichten erzählen von einem lebhaften Stadtteil, der über zwei Jahrhunderte den Mittelpunkt des jüdischen Lebens in Berlin ausmachte. Gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts emigrierten viele Jüdinnen und Juden aus Osteuropa nach Berlin. Die meisten von ihnen lebten in der Spandauer Vorstadt. Ich stelle mir vor, wie es gewesen sein muss, in dieser Zeit hier durch die Straßen zu laufen. In meinen Gedanken höre ich das Lachen von spielenden Kindern und lausche den Unterhaltungen der Erwachsenen, die sich auf der Straße in kleinen Gruppen zusammentreffen. Ich spaziere an Schaufenstern von jüdischen Antiquariaten und koscheren Fleischereien vorbei. Beim Blick in die Hinterhöfe entdecke ich versteckte Eingänge zu Synagogen und Betstuben.

Was mich heute aber besonders interessiert, ist das Leben der Generationen nach dem Krieg – oder jener, die ihn überlebten. Wie sah das Leben der jüdischen Menschen aus, die zu DDR-Zeiten in der Spandauer Vorstadt lebten? Nach der Wiedervereinigung 1989 geriet nicht nur der Straßenname der Grenadierstraße, die im Jahr 1951 in Gedenken an den kommunistischen Widerstandskämpfer Bernhard Almstadt umbenannt wurde, in Vergessenheit, sondern auch die Erzählungen der jüdischen Menschen in der DDR.

Ein paar Schritte weiter die Straße entlang erreiche ich den Eingang des Ortes, den ich suche. In der Hoffnung, Geschichten von jüdischen Menschen in der Spandauer Vorstadt zur Zeit der DDR zu finden, öffne ich die Eingangstür. Als sie hinter mir ins Schloss fällt, befinde ich mich im Foyer der ehemaligen Bibliothek der Ostberliner Jüdischen Gemeinde. Langsam gehe ich durch die verlassene Eingangshalle, die einst so viele Menschen passierten und sie mit Leben füllten. Manche waren noch auf der Suche nach Antworten auf ihre Fragen, andere hatten schon gefunden, wonach sie gesucht hatten.

————————————————————————————————————–

[1] Vgl. I. Noah: Juden in Berlin – Gemeindebibliothek Oranienburger Straße wird geschlossen. 2002: http://www.berlin-judentum.de/bildung/bibliothek.htm; https://netbib.hypotheses.org/78616142 Zuletzt abgerufen am 08.04.2024.

Die Treppe hoch und ich stehe im Bibliotheksraum. Die vielen Reihen alter Holzregale sind immer noch mit Büchern gefüllt. Wie lange stehen sie wohl schon an Ort und Stelle? Ich laufe die Reihen entlang und blättere durch die Bücher in den Regalen. Ich lese Erzählungen von jüdischen Menschen und ihren unterschiedlichen Wegen in die DDR. Einige kamen am Ende des Zweiten Weltkriegs nach ihrer Befreiung aus den Konzentrationslagern nach Berlin. Manche kehrten aus dem Exil an den Ort zurück, den sie einst ihre Heimat nannten. Wieder andere waren auf der Durchreise oder hatten die Stadt nie verlassen und sich während des Krieges in Berlin versteckt aufgehalten. Nicht nur ihre Wege nach Berlin waren unterschiedlich – auch sie selbst positionierten sich unterschiedlich: Manche als Antifaschist:innen, andere als Kommunist:innen oder Sozialist:innen, als religiös oder säkular.

Zuvor hatte ich mich gefragt, welche Umstände einen dazu bewegen sollten, aus dem Exil ins Land der Täter:innen zurückzukehren. Nun wird mir beim Lesen der Geschichten bewusst, dass eine Vielzahl an Gründen dazu beigetragen haben müssen. Neben ideologischen Überzeugungen und der Hoffnung, in der DDR ein antifaschistisches Land mit aufbauen zu können, neben möglichen Karrierechancen für Frauen sowie der Liebe, gab es die verschiedensten Gründe sich als jüdische Person ein Leben in der DDR nach dem Nationalsozialismus aufbauen zu wollen.

Außerdem lerne ich über verschiedene jüdisch geprägte Räume des Zusammenkommens in Ostberlin. So gab es eine von der Jüdischen Gemeinde in der Oranienburger Straße organisierte Jugendgruppe, die jährliche Jugendfahrten in Ferienlager an der Ostsee anbot. Auch die Bibliothek in der Oranienburger Straße spielte eine bedeutende Rolle für den Austausch und die Gemeinschaft von Jüdinnen und Juden. Ich beginne zu verstehen, dass sich diese Orte des Zusammenkommens nicht nur auf das Scheunenviertel um die Almstadtstraße beschränkt hatten. Die von der Gemeinde unabhängige Gruppe “Wir für uns – Juden für Juden”, ein Zusammenschluss junger jüdischer Erwachsener, traf sich beispielsweise seit Mitte der 1980er Jahren in der Synagoge in der Rykestraße im Prenzlauer Berg und bot jüdischen Ostberliner:innen an, sich über ihre geteilte jüdische Identität und die jüdische Geschichte der eigenen Familien auszutauschen. Aus dieser Gruppe entstand nach der Wende 1989 der Jüdische Kulturverein Berlin.

In diesem Kontext erfahre ich, dass religiöse Institutionen und Aktivitäten von der DDR-Regierung staatlich kontrolliert und eingeschränkt wurden. Dieser Umstand führte unter anderem auch in der jüdischen Gemeinde zu Konflikten zwischen Gemeindemitgliedern und SED-Behörden. Einige Mitglieder der jüdischen Gemeinde flohen deshalb schon vor dem Mauerbau in den Westen, was das Gemeindeleben in Ostberlin noch mehr erschwerte. Die Gemeinde, die schon von 1945 aus nur 3.100 Menschen bestand, schrumpfte bis 1990 auf 350 Personen.

Während ich durch die Geschichten und Biografien der Menschen stöbere, fällt mir auf, dass die Orte, an denen ich sonst auf meinem Weg zu Freund:innen, der Arbeit oder meiner Familie vorbeilaufe, und denen ich bis heute wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte, für mich eine neue Bedeutung bekommen haben. Die Geschichten, die sie enthalten, sind Teil unserer Gegenwart und werden in Zukunft die Art und Weise, wie ich durch die Straßen gehe und meine Umgebung wahrnehme, anders besetzen.

Auch sonst wird mir immer mehr bewusst, dass es nicht nur eine Antwort auf meine Frage zu jüdischem Leben zwischen 1949 und 1989 in Ostberlin gibt. Die Erzählungen der Jüdinnen und Juden in der DDR, die ich gelesen habe, sind Geschichten der Wiederentdeckung, des Wiederaufbaus und der neuen Identitätsfindung einzelner jüdischer Menschen sowie deren individuelle Lebensgeschichten.

Teilen