Die Geschichte der Konfektionsmode

Von Nele Heimann,

Studierende der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Das heutige Scheunenviertel ist geprägt von kleineren Boutiquen und Modeketten. Gehen wir zurück in die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts. Es wird deutlich, dass die damalige Modelandschaft erstmals ihren großen Aufschwung erlebte. So waren die Nähstuben im Scheunenviertel Produzent:innen für die großen nahegelegenen Konfektionshäuser. Oft waren es osteuropäische jüdische Migrant:innen, die auf das Geheiß der großen Konfektionshäuser produzierten. Sie brachten Wissen und Kunstfertigkeit im Umgang mit Stoffen und in der schnellen Fertigung von modischer Kleidung mit. Zusätzlich verfügten sie über Netzwerke, die den Stoffhandel erleichterten. Die großen Konfektionshäuser ließen sich durch die Pariser Mode inspirieren. Die Konfektionäre und ihre Direktricen reisten regelmäßig zu Modeschauen. So berichtete Catharina Menzel, Direktrice des Modehauses „Glaser & Goetz“ 1922:

„Ich fuhr mit meinem Chef, Herrn Glaser, in jeder Saison nach Paris, um die ganzen Modeschauen der Couture anzusehen. Von Berlin aus bestellte er immer schon die Eintrittskarten für die Vorführungen, die sehr, sehr teuer waren. Wir blieben meist 7–10 Tage in Paris und hatten vom Vormittag bis zum Abend ein volles Programm mit den Schauen. Herr Glaser saß dabei immer sehr nahe am eigentlichen Geschehen und signalisierte mir, mit kleinen vorher vereinbarten Zeichen, ich stand in seiner Blickrichtung etwas abseits, wann ich besonders aufpassen sollte. Ich hatte ein fast photographisches Gedächtnis für alle neuen Einzelheiten der gezeigten Modelle. Direkt nach der Schau ging ich sogar manchmal auf die Toilette und skizzierte kurz die wichtigsten Neuigkeiten, denn alles konnte man natürlich nicht im Kopf behalten. Es war auch völlig normal, dass wir bei diesen Schauen immer wieder auf die anderen Berliner Konfektionäre trafen, wir fuhren eben alle dahin, weil Paris den Ton angab.“[1]

[1] Uwe Westphal: Berliner Konfektion und Mode. Die Zerstörung einer Tradition. 1836–1939. In: Stätten der Berliner Geschichte, Band 14, Berlin 1986, S. 72.

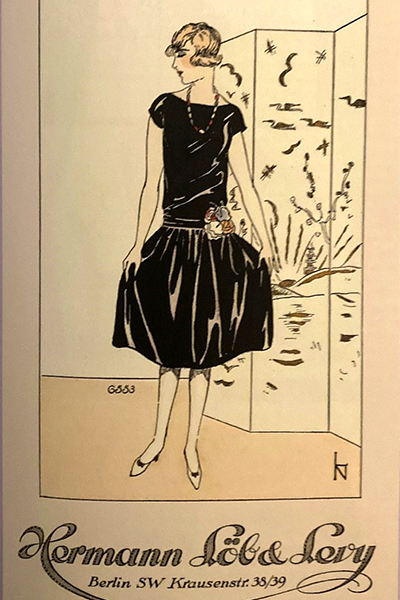

Die Mode der Berliner Konfektionshäuser orientierte sich am Pariser Chic. Zu damaligen Verhältnissen gab es noch keinerlei Copyright und die Schnitte, Muster und Ideen konnten als solches übernommen werden. Die genutzten Stoffe für die Kreationen variierten zwischen verschiedenen Materialien. Dabei wurden diese in drei unterschiedliche Genres unterteilt. Das Modell- oder Couture Genre brachte die teuersten Stoffe und elegantesten Kreationen mit sich.[1] Aber auch das Mittelgenre war sehr beliebt, da durch die größeren Produktionsauflagen die Kleider in den Kaufhäusern auch zu einem bezahlbaren Preis verfügbar waren. Es ermöglichte den Frauen, wie auch später den Männern, sich mit stilsicherer und modischer Kleidung auszustatten. Das dritte Genre war die Stapelware. Hierfür wurde in hoher Anzahl produziert, was die Kleidung preiswert machte. Sie war auch zeitloser gestaltet, um eine möglichst hohe Anzahl an Kleidung zu verkaufen, während die anderen beiden Genres mit der Mode gingen.

[1] Uwe Westphal: Berliner Konfektion und Mode. Die Zerstörung einer Tradition. 1836–1939. In: Stätten der Berliner Geschichte, Band 14, Berlin 1986, S. 56.

In der Zeit der „Goldenen Zwanziger“ wurden für die deutschen Hersteller:innen auch neue Moden aus den USA interessant. Trotz der Inflation produzierten sie viele teure Kleidungsstücke, die sich an der populären Musik wie Jazz und Charleston orientierten. Einige

Konfektionshäuser waren allerdings den neuen Trends gegenüber skeptisch. Jedoch war der Konsum von Kleidung für jeden Menschen unablässig. Mode wurde zu einem festen Bestandteil des Seins und ein Spiegel der Zeit.

Mit diesen popkulturellen Veränderungen veränderte sich auch die Mode. So wurde mehr und mehr relevant, was berühmte Persönlichkeiten in Film, Theater oder bei Veranstaltungen trugen. Das schimmernde Zeitalter, auch wenn es teils nicht so schimmernd war, verbinden wir heute noch mit ausgefallenen Kostümen und glitzernden Kleidern. Die Modeindustrie setzte nach und nach mehr auf Individualität und ließ sich in Paris oder in New York inspirieren. Die Hersteller:innen produzierten mit weniger Material, aber dafür mit teureren Stoffen wie Seide, Samt und Brokatstoffe. Jedoch konnten sich diese Stoffe nicht einmal mehr die reichen Bürger:innen leisten. 1924 wurde dann die Rentenmark eingeführt und mit ihr folgte auch mehr Sicherheit. Es konnte wieder mehr gekauft werden! Viele sahen eine rosige Zukunft voraus und Mode wurde allseits konsumiert.

Es wurde auch anlassspezifische Kleidung angefertigt: Es gab die klassische Abendgarderobe, die Sportbekleidung und die legere Kleidung zum Reisen. Zudem wuchsen die Inspirationsquellen. So wurde die Mode in den 1920er Jahren stark durch die Klubkultur beeinflusst, man entwickelte verschiedene Stoffdesigns und probierte neue Farbkombinationen aus.

Im Jahr 1933 waren über 10.000 Konfektionsunternehmen im jüdischen Besitz, davon rund die Hälfte der Einzelhandel-Kleidergeschäfte. Eins der ersten nationalsozialistischen Gesetze, das im gleichen Jahr erlassen wurde, schrieb vor: Um ein Textilgeschäft zu besitzen, musste man „arischer“/nichtjüdischer Abstammung sein. [1] Diese diskriminierende und menschenverachtende Regelung machte den Anfang vom Ende der kreativen Beschäftigung von Jüdinnen und Juden in der Welt der Konfektionsmode in Deutschland.

[1] Roberta S. Kremer (Hg.): Zerrissene Fäden. Die Zerstörung der jüdischen Modeindustrie in Deutschland und Österreich, Göttingen 2013, S. 21–28.

Teilen